4,5 Milliarden Erdbewohner:innen leben mittlerweile in Städten. Doch wie die urbane Existenz dort auf die Seele wirkt, wird wenig erforscht. Daran ändern nun schlaue Köpfe etwas – auch in Berlin. Über ein Forschungsfeld, das manche Psychogeografie nennen – und dem in Berlin mit dem „Drift“ ein ganzes Festival mit Stadtspaziergängen, Vorträgen, Filmvorführungen und Gesprächen gewidmet ist.

Beziehung zwischen Stadt und Mensch

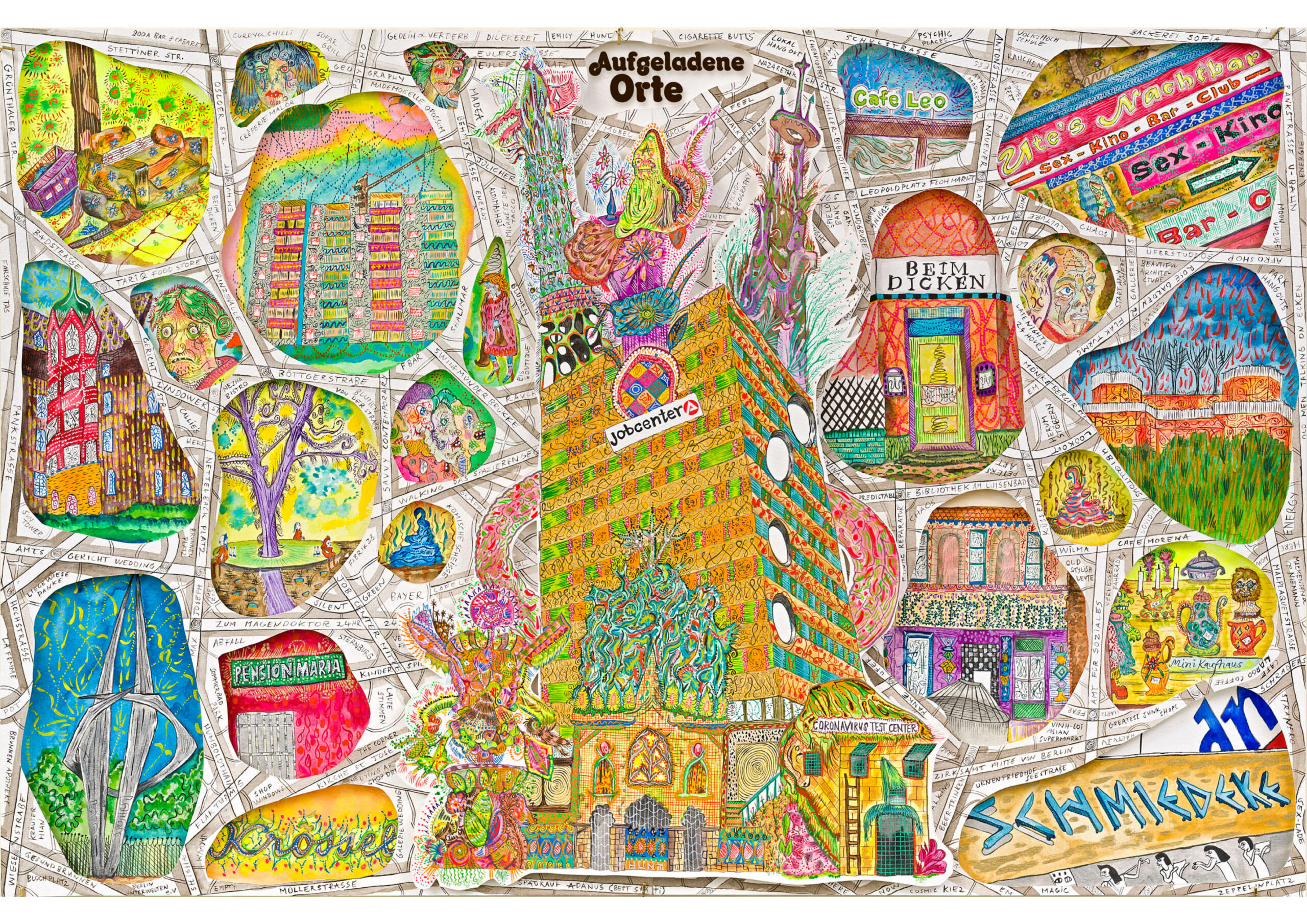

Das Metier, das die Beziehung zwischen Stadt und Mensch untersucht, wird anschaulich in einer frühlingsgrauen Straße. Mietshäuser reihen sich dort aneinander, darunter schmucke Altbauten ebenso wie Nachkriegsarchitektur. Dazwischen Standards der Nahversorgung in der Topografie eines Ballungsraums: Cafés und Imbisse, Kioske und andere Pläsiere des kleinen Einzelhandels.

Wer verstehen will, warum diese Durchschnittsgegend die conditio humana in der spätkapitalistischen Gesellschaft spiegelt, muss sich mit einem Wissenschaftler der Humboldt-Unversität unterhalten. Patrick Bieler, 36, ist beteiligt an einem interdisziplinären Projekt namens „Mind the City!“; es verbindet HU-Forscher mit Fachleuten von der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Die unspektakuläre Straße in Berlin ist Terrain der Forschung, wie auch der Stadtteil drumherum.

___STEADY_PAYWALL___

Die Expertinnen und Experten wollen anhand dieses Umfelds herausfinden, wie die urbane Realität das Gemüt beeinflusst – vor allem unter Menschen mit seelischen Problemen. „Kollaborative Exploration städtischer Umwelten anhand psychischer Gesundheiten“, so liest sich der wortreiche Untertitel der Studie.

Patrick Bieler eilt übers Trottoir, während er über die Hassliebe des Individuums zum allgegenwärtigen Beton spricht. „Es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und urbanem Leben“, berichtet er. So haben Menschen, die in Städten aufgewachsen sind, ein größeres Risiko, an Schizophrenie zu erkranken. Die Gefahr, eine Angsterkrankung zu erleiden, soll für Stadtbewohner auch erhöht sein, um 21 Prozent.

Bieler, ein Ethnologe, ist nicht allein mit seinem Interesse für die Befindlichkeiten eines Phänotyps, den Georg Simmel, Urgroßvater der Soziologie im Berlin der anbrechenden Moderne, vor mehr als 100 Jahren als nervös und blasiert charakterisiert hat.

Feinnerviges Lebensgefühl

Immer häufiger vermessen Forscherinnen und Forscher das feinnervige Lebensgefühl der Städterinnen und Städter, vor allem in Europa. In den Sozialwissenschaften, der Psychologie, der Medizin, der Architektur oder den Geistes- und Kulturwissenschaften. Der Trend ereignet sich in einem Weltzeitalter der Landflucht. 4,5 Milliarden Menschen leben inzwischen in urbanen Gebieten, 57 Prozent der globalen Bevölkerung. Das Fachgebiet verbirgt sich hinter kreativen Namensgebungen. Psychogeografie, Neurourbanistik oder, mit dadaistischem Anklang, Spaziergangswissenschaft. Nischen mit ungewöhnlichen Topics.

Patrick Bieler, der Schubladisierungen meidet, sagt: „Die Wirkung der Stadt auf den Menschen war als Forschungsobjekt lange Zeit unterbeleuchtet. Zuletzt ist das Interesse gestiegen.“ Städte sind Projektionsflächen für zeitgemäße Debatten. Es geht dann um Gentrifizierung und grüne Lungen, um Verbundenheit und Entwurzelung. Und um das große Rätsel: In was für einer Zukunft wollen wir einmal leben?

2017 hat der Psychiater Mazda Adli, Chef der Fliedner Klinik in Mitte, das populärwissenschaftliche Buch „Stress and the City“ herausgegeben. Darin wird über den Zusammenhang zwischen Global City und mentaler Gesundheit sinniert. Aber auch an den Lehrstühlen in den großen Hochschulen beugen sich schlaue Köpfe über eine Zivilisationsform, die im ständigen Wandel ist: Soziale Veränderungen verfolgen etwa die Teilnehmer des Projekts „Re-Figuration von Räumen“ an der Technischen Universität Berlin (TU). Am Center for Metropolitan Studies, ebenso unter dem Dach der TU, kann man schon länger Historische Urbanistik studieren. Und dabei Seminare besuchen namens „Umweltvisionen und urbane Planungs(t)räume“ oder „Cultural Networks from Global to Local“.

„Drift“: Mehrtägiges Festival im Bethanien zu Psychogeografie

In Berlin steigt im Mai ein mehrtägiges Festival – im Kunstquartier Bethanien, aber auch entlang von Routen draußen im Stadtdschungel. „Drift! Psychogeography Festival Berlin-Kyiv“ heißt das Symposium mit Gästen aus der ukrainischen Hauptstadt; es versammelt Leute aus der Wissenschaft, aber auch Schöngeister aus Kunst und Literatur. Darunter der Schriftsteller David Wagner („Verlaufen in Berlin“), den Spaziergangswissenschaftler Martin Schmitz oder die Klangkünstler Stefan Roigk und Daniela Fromberg.

Die Meditation über die urbane Existenz

Die Meditation über die urbane Existenz ist auch immer Thema von kulturellen Erneuerern gewesen. Guy Debord, französischer Situationist, hat in den 50er-Jahren etwa das „Dérive“-Konzept entwickelt. Dabei lässt man sich wie ein somnambuler Flaneur über Plätze, Straßen und Gassen treiben. So verweigert man sich den Ordnungs- und Navigationssystemen von Instanzen der politischen Macht. Und entwickelt einen eigenen Blick auf die Nachbarschaft.

Zurück zu Patrick Bieler, dem Empiriker. Er hat für seine ethnografischen Studien im Rahmen des „Mind the City!“-Projekts so genannte „Wahrnehmungsspaziergänge“ mit Probanden unternommen – sowie Interviews geführt und Umfragen erhoben. Analysiert hat er die Lage von Transferempfängern, die mit psychischen Problemen kämpfen. Aus Gründen der Vertraulichkeit darf der Ort des Geschehens nicht genannt werden. Nur so viel: Er befindet sich innerhalb des S-Bahnrings.

Die Haltung zur Gentrifizierung ist eine Frage des Gelds

Noch sind die Resultate der „Mind the City!“-Studie nicht publik gemacht worden. Aber Patrick Bieler plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen, inspiriert von eigenen Beobachtungen. Dass Spätis zum Beispiel eine Rolle spielen als milieuübergreifende Treffpunkte, weil sie demokratischen Charakter haben. Dort kostet der Cappuccino eben nicht über drei Euro wie in stylishen Cafés ein paar Meter weiter. Es gibt aber auch Licht unter den Silhouetten der Häuserschluchten. Gesprächspartner aus dem Kiez haben berichtet, dass sie das Gewaltpotenzial in ihren Blocks früher als größer empfunden hätten.

Noch ein Befund: Die Haltung zur Gentrifizierung ist eine Frage des Gelds. Wer armer Schlucker ist, empfindet sich als Verlierer von Boom, Bobo-Kultur und Investorenbingo. Bieler, der Feldforscher, sagt: „Die Frage, was für wen gut ist mit Blick auf städtische Entwicklungen, kann man nicht generalisieren. Das erscheint banal, ist aber relevant.“ „BioÖkologien der Begegnungen“ lautet der Titel seiner Doktorarbeit.

Wer den Status quo einer wichtigen Diskussion erleben möchte, sollte das besagte „Drift!“-Festival besuchen. Die Ausrichter wollen dort die „Frage um die Rückeroberung der Straßen“ aufwerfen. Klingt fast nach Revolution.

Der Vortrag von Patrick Bieler findet am Freitag, 5. Mai um 20 Uhr im Studio 1 des Kunstquartiers Bethanien statt.

Drift! Psychogeografie Festival

- Kunstquartier Bethanien Mariannenplatz 2, Kreuzberg, Do 4.–So 7. Mai, Eröffnung: Do 4.5., 18 Uhr

Programm: Psychogeografische Spaziergänge im Stadtraum (Anmeldung: [email protected]), Vorträge, Gespräche, Filme und Klanginstallationen im Studio 1 und Projektraum des Kunstquartiers Bethanien. Unter anderem mit dem Schriftsteller David Wagner, der Filmemacherin Claudia Basrawi, dem Musiker Brezel Göring und dem Berghain-Architekten Thomas Karsten.

Do 4.5., ab 18 Uhr; Fr 5.5.–So 7.5., jeweils ab 14 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Mehr Informationen in unseren Tagestipps und hier.

Mehr Stadtleben

Er hat den deprimierendsten Rechenjob der Welt: der Supercomputer am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. An der Hermannstraße wächst ein Ort für alle: das Spore Haus. Der Kampf der Milliarden-Branche, die am Glücksspiel verdient: Wettbüros vs. Behörden. Was uns im politischen Berlin bewegt, lest ihr in dieser Rubrik.