In Berlin leben etwa 40.000 Menschen mit vietnamesischen Wurzeln. Ein Teil von ihnen kam einst als Vertragsarbeiter:innen in die DDR und somit nach Ost-Berlin. Denn seit Ende der 70er-Jahre war das Land auf Arbeitskräfte angewiesen. Das hatte demografische Gründe, lag aber auch an der verstärkten Auswanderung von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik.

Die fehlenden Kräfte wurden aus den sozialistischen Bruderländern rekrutiert. Dabei bildeten die vietnamesischen Vertragsarbeiter:innen die größte Einwanderungsgruppe in dem Land. Ungefähr 60 000 lebten dauerhaft zwischen 1980 und 1989 in der DDR – die meisten in Ost-Berlin.

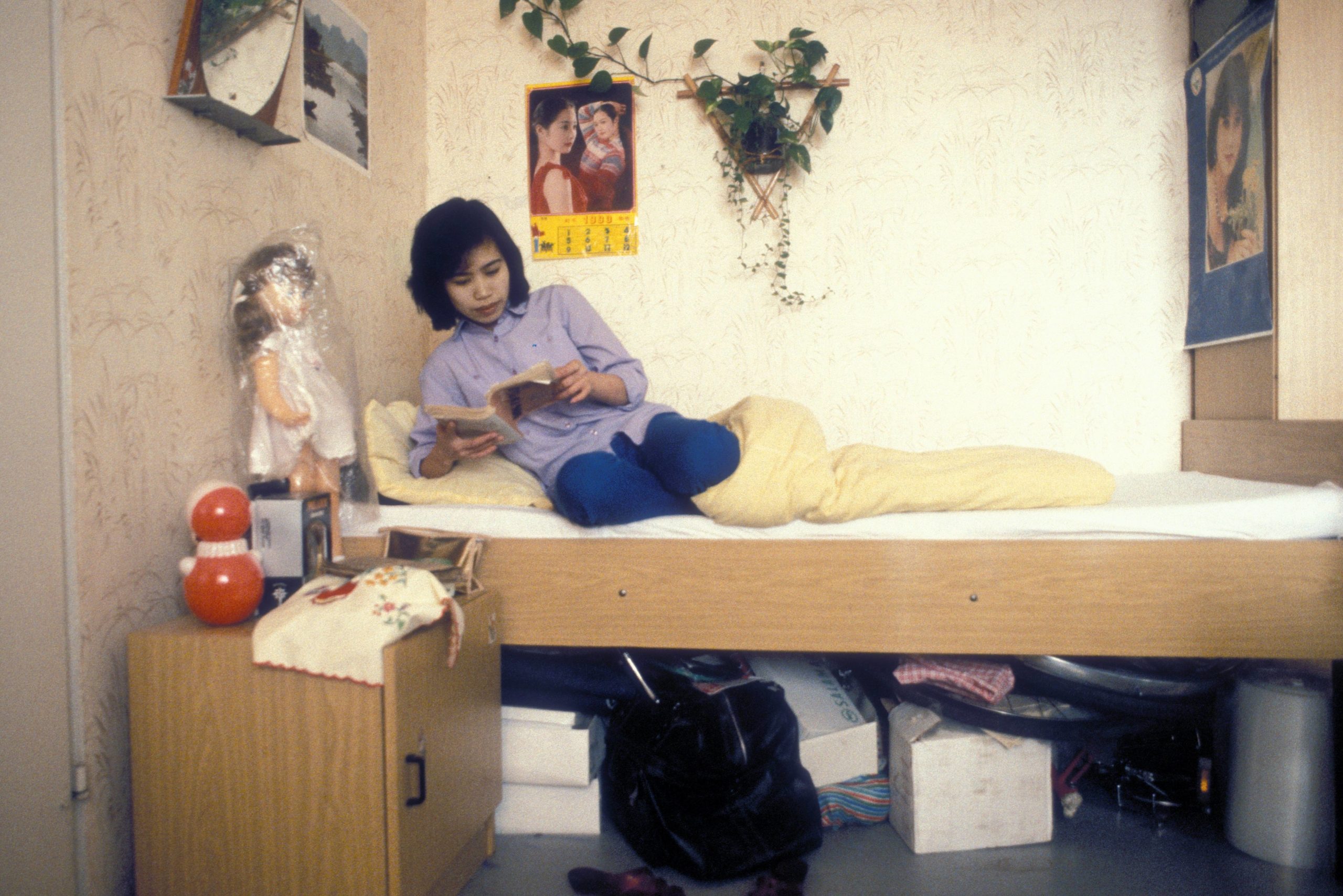

Diese Fotos entstanden 1990 und geben einen Einblick in ein Leben zwischen Wohnheim und Werkbank.

Vietnamesen in Berlin: Wohnen auf engstem Raum

Für die vietnamesischen Vertragsarbeiter:innen wurden in den DDR-Bezirken eigene Wohnquartiere errichtet. So entstand in Berlin-Lichtenberg in der Rhinstraße ein komplettes Wohnviertel. In Berlin-Marzahn war das Neubau-Wohnheim in der Rabensteiner Straße vorgesehen.

Zimmer kaum größer als sechs Quadratmeter

Die Verträge sahen vor, dass die Arbeiter:innen in Wohnheimen untergebracht werden mussten. Die Zimmer waren kaum größer als sechs Quadratmeter. Die isolierende Wohnsituation wurde verstärkt durch ein strenges Besuchsrecht.

Vertragsarbeit befristet, Integration nicht vorgesehen

Der Einsatz von Vertragsarbeitern in der DDR war zeitlich befristet. Sie sollten in der Regel vier Jahre bleiben und dann wieder in ihre Heimat zurückkehren. Eine Integration in die DDR-Gesellschaft war somit nicht vorgesehen.

Vietnamesische Vertragsarbeiter:innen sollen schuften – nicht lernen

Ursprünglich sah der Vertrag von 1980 einen mehrmonatigen Sprachkurs sowie eine Berufsausbildung vor. Das wurde in der Realität jedoch kaum umgesetzt. In der DDR fehlten vor allem un- und angelernte Arbeitskräfte. Für die Betriebe ergab es deswegen keinen Sinn, die Neuen auszubilden.

Auch Vietnam nur an Einkommen interessiert

Auch die meisten Vertragsarbeiter:innen selbst und der Staat Vietnam waren an einer Ausbildung kaum interessiert. Das lag zum einen daran, dass es die jeweiligen Industriezweige in Vietnam oft noch gar nicht gab. Außerdem war es dem Staat vor allem daran gelegen, dass sie entsendeten Leute Geld verdienten. Denn zwölf Prozent ihres Bruttoeinkommens flossen in die vietnamesische Staatskasse, als „Hilfe zum Wiederaufbau des Landes“.

Zum anderen hatten die meisten Vertragsarbeiter:innen selbst kein Interesse an einer Ausbildung. Statt nach Feierabend Bücher zu wälzen, versuchte man sich etwas dazuzuverdienen, zum Beispiel mit dem Nähen von Jeanshosen. So wurde in den Verträgen von 1987 der Sprachkurs auf lediglich vier Wochen verkürzt, die Ausbildung fiel ganz weg.

Viele Vietnamesinnen nähten nebenbei noch

Viele Frauen arbeiteten als Näherinnen im Bekleidungswerk Fortschritt in Berlin-Lichtenberg. Gearbeitet wurde rund um die Uhr. Die Schichtarbeit zehrte an den Kräften.

Kaufen, kaufen, kaufen

Weil die DDR-Währung nicht konvertierbar war, kauften sie in der DDR Waren und schickten sie nach Vietnam. Begehrt waren Dinge, die zu schicken nach Vietnam Sinn ergaben: Fahrräder, Mopeds, Nähmaschinen oder Fotoausrüstungen.

Zusätzlicher Konsum sorgte für stärkere Verknappung

Bei der restlichen Bevölkerung kam das teilweise nicht gut an, denn so wurden die Güter noch knapper. Das Land war nämlich auf die vielen zusätzliche Konsument:innen nicht vorbereitet.

Ein kontrolliertes Leben und Momente der Ausgelassenheit

Wenn Vietnamesinnen schwanger wurden, hatten sie bis Anfang 1989 die Wahl zwischen Abtreibung und Heimreise. Erst dann war es einigen Schwangeren ermöglicht, nach der Entbindung in der DDR ihre Arbeit fortzusetzen – wenn der Betrieb der Weiterbeschäftigung zustimmte. Von staatlicher Seite gab es kein Bemühen, die teilweise sehr jungen Frauen und Männer in Sachen Sexualität und Verhütung aufzuklären. So waren Abtreibungen an der Tagesordnung.

Lockerere Regeln, schönere Momente

Trotz des harten Alltags fern der Heimat gab es schöne Momente. Ende der 1980er Jahre waren die Regelungen nicht mehr so streng. In den Heimen durfte auch gefeiert werden.

Mit der Wende hieß es: Heimkehr oder Ausländeramt

Über die Vereinigung der beiden deutschen Staaten sowie die daraus entstehenden Kosequenzen wurden die Vertragsarbeiter:innen zunächst nicht aufgeklärt. Viele standen nach dem Mauerfall plötzlich vor verschlossenen Türen. Betriebe machten dicht und in diesem Zuge wurden viele der Arbeitsverträge aufgelöst.

Rückkehr nach Vietnam – oder ein langwieriger Kampf

Nach dem Einigungsvertrag von 1990 sollten DDR-Vertragsarbeiter lediglich ein Bleiberecht für die ursprünglich mit dem Staat geschlossenen Vertragszeit erhalten. Vietnames:innen, die in ihre Heimat zurückkehrten, erhielten eine Entschädigung von 3000 DM und einen bezahlten Rückflug. Für andere begannen Jahre der Unsicherheit und des anstrengenden Kampfes um einen Aufenthaltstitel.

Das Dong Xuan Center ist Kult und eng mit der Geschichte der vietnamesischen Vertragsarbeiter:innen vebunden. Denn viele haben sich selbständig gemacht und dort einen kleinen Laden eröffnet. Mehr zur Geschichte dieses mittlerweile legendären Ortes in Berlin sowie weite Infos bekommt ihr hier. Zahlreiche Fotograf:innen hielten das Leben in der DDR fest. Gerd Danigel erwischte flüchtigen Momenten des Lebens, die nicht zu den offiziellen Vorstellungen des SED-Regimes passten. Wir nehmen euch mit auf eine Zeitreise in das jahr der Wiedervereinigung: 12 historische Berlin-Fotos von 1990.