Tausende Drogenabhängige leben in Berlin auf der Straße, die Zahl der Drogentoten ist auf einem Rekordhoch. Jahrzehnte nach dem Buch von Christiane F., das jetzt als neue Serie wieder in aller Munde ist, hat die Hauptstadt noch immer ein Suchtproblem. Wir haben einen abhängigen Wohnungslosen einen Tag begleitet

Betteln in der Bahn: „Bitte entschuldigen Sie die Störung“

Manchmal schafft er es nicht. Dann steht Sven* im Eingangsbereich eines S-Bahn-Wagens, und seine Stimme versagt, der Kopf blockiert. Eigentlich sitzen die Worte, die er jetzt braucht. Sven sagt sie ja Dutzende Male am Tage: „Bitte entschuldigen Sie die Störung, ich lebe derzeit leider auf der Straße. Wenn Sie eine Kleinigkeit entbehren können, etwas Geld oder Essen, wäre ich Ihnen sehr dankbar.“ Er entschuldigt sich dann abermals, beginnt anschließend die Runde vorbei an den Sitzgruppen, hier und da bekommt er etwas zugesteckt.

Nur manchmal, da versagt ihm sein Gehirn diesen simplen, aber eben doch so schwierigen Dienst: das Sprechen. „Ich schäme mich immer noch, jedes einzelne Mal, und manchmal zu viel. Dann bleibe ich einfach stehen, stumm, und schaue zu Boden.“

Die Scham, sagt er, hört nie auf. Sven ist Mitte 40, geboren in der DDR, seit 30 Jahren lebt er überwiegend auf der Straße. Er ist drogensüchtig. Das Heroin, das er sich viele Jahre in die Adern schoss, ist inzwischen substituiert, dafür nimmt er andere Drogen, und für diese braucht er Geld.

Drogensucht hat Sven krank gemacht

Rund 2.000 Menschen leben in Berlin auf der Straße, zumindest ist das das Ergebnis einer offiziellen Zählung des Senats vom Januar vergangenen Jahres. Verbände und Helfergruppen rufen höhere Werte auf, manchmal 6.000, manchmal bis zu 10.000. Wie viele Menschen in der Stadt drogenabhängig sind, ist schwer zu sagen. Schon allein, weil die Abhängigkeit oft schon lange da ist, bevor sie sichtbar wird; weil auch aus schickem Partykoksen schnell eine Sucht werden kann. Und Alkohol ja ohnehin gesellschaftsfähig ist.

An diesem kalten Morgen, es ist gerade 7.30 Uhr, steht Sven, auf seine Krücke gestützt, vor einer Krisenwohnung in Moabit, in der Drogenabhängige ein Nachtquartier finden können. Ab 18 Uhr dürfen sie hier jeden Tag aufschlagen, am nächsten Morgen müssen sie weiterziehen. Normalerweise dürfen die Wohnungslosen vier Wochen bleiben, in diesem Winter ist das anders, wegen Corona gibt es vorerst kein zeitliches Limit. Es ist eine empfindliche, weil oft gesundheitlich angeschlagene Gruppe von Menschen. Auch Sven hat Wasser im Bein, Lungenprobleme, diverse kleine und große weitere Leiden. Dass er und die anderen nun länger am selben Ort bleiben können, sorgt dafür, dass sich zumindest immer nur dieselben Personen begegnen. Das senkt das Covid-19-Risiko. Etwas.

Obdachlos, abhängig: Sven nennt es „Täglich grüßt das Murmeltier“

Die Nacht, die hinter Sven liegt, war ruhig, erzählt er. Seine langen Haare sind unter Mütze und Jacke verschwunden, sein Gesicht ist von einer Maske verdeckt. Das ihm einige Zähne fehlen, sieht man so nicht. Die Kleidung ist funktional. Keine Vorkommnisse, sagt er, auch keine Träume, die hat er schon lange nicht mehr. „Nur, wenn ich einen Turn habe oder auf Entzug bin, dann träume ich.“

Das ist sinnbildlich für das, was er in den nächsten elf Stunden erleben wird, bis die Tür zur Krisenwohnung wieder aufgeht: Träume haben keinen Platz in seinem Alltag. Es ist ein Wettlauf, ein Kampf, eine Flucht. Ein, so sagt Sven es selbst, „Täglich grüßt das Murmeltier“.

Die Menschen, die ganz unten angekommen, im öffentlichen Raum sichtbar sind – das ist nur ein Bruchteil der Rauschgesellschaft. Aber auch der Teil, der am ehesten herabgewürdigt wird. Und der am gefährlichsten lebt. 2018 starben fast 100 Menschen in Berlin an Heroin, mehr als die Hälfte aller Drogentoten in dem Jahr, 191 insgesamt. 2019 stiegen die Zahlen deutlich, 215 Todesfälle weist die Kriminalstatistik aus. Das ist der höchste Wert seit 2000 (225), seit 2012 steigen die Zahlen in Berlin fortwährend, seit 2017 wieder rasant. Ende der 1970er Jahren schaute die Welt auf Berlin, weil die dramatischen Schilderungen aus dem Heroin-Milieu von Christiane F. erschienen. Rund 40 Jahre später läuft auf Amazon Prime eine neue Serienadaption von „Wir Kinder am Bahnhof Zoo“. Die Szene hat sich von dort in andere Ecken der Stadt verlagert. Weg ist sie nicht. Im Gegenteil.

„Im Westen wurde mir Heroin angeboten“

Sven lebt seit Jahrzehnten mit den Drogen. Als Jugendlicher hatte er mit einem Kumpel ein Buch über die Rauschmittel der Natur in die Hände bekommen. Kann man ja alles mal ausprobieren, dachten sich die beiden. Gras, Fliegenpilze, irgendwann kochten sie Klatschmohn ab. „Dann fiel die Mauer. Im Westen wurde mir Heroin angeboten.“ Er dachte sich: Ist ja auch irgendwie Mohn, wird ja synthetisch aus dem Inhaltsstoff Morphin hergestellt. „Dann war das Thema durch.“

Nie hat Sven lange eine feste Adresse gehabt. Mal bei Freunden gepennt, immer wieder auf der Straße, in Unterkünften, in den 90ern wohl auch mal in besetzten Häusern. Eine dieser Drogenkarrieren also, die sanft beginnen und sich dann immer weiter steigern, bis nichts mehr klappt. Eine Ausbildung hat er nie gemacht,

Immerhin: Vom Alkohol ist er seit 2000 weg. Und das Heroin liegt auch schon zehn Jahre hinter ihm. Alles gut ist deshalb nicht.

„Schlaglöcher im Hirn“

Der Tagesablauf von Sven ist geregelt. 7.30 Uhr raus aus der Krisenwohnung, erst Bus, dann U-Bahn: „Das Monatsticket kaufe ich immer als erstes. Dann weiß ich, dass das Geld vom Amt da ist, wenn die Karte funktioniert. Außerdem ist es ja eh unerlässlich“.

In der Bahn liest er auf dem Handy die Schlagzeilen des Tages. Sein Hirn, das erklärt er, habe Schlaglöcher, manchmal hakt irgendwas. Denken kann er aber, und was in der Welt geschieht, auch, wenn es nicht mehr seine ist, interessiert ihn. Die Drogen haben ihm nicht alles genommen. Wahrscheinlich haben Millionen Menschen in Deutschland weniger Ahnung, was politisch, gesellschaftlich gerade abgeht, als der Berliner.

Heute drückt Sven in der Bahn einem Bekannten einen Euro in die Hand, weil der diesem fehlt. Man kennt sich, man weiß auch, wem man helfen will (und wem nicht). Zuerst geht es zur Möckernbrücke, zum Einkaufen. Eine Station vorher ruft Sven eine Nummer an, sagt ein Codewort, damit der Dealer (selbe Nummer, häufig andere Gesichter) rechtzeitig am vereinbarten Ort ist. Das Geschäft geht schnell, er kauft eine „Murmel“ Kokain für später, Preis je nach Qualität, er gibt dafür 30 Euro aus. Dann geht es weiter zum Moritzplatz.

Anschreiben in der Apotheke, Heroin-Substitut vom Arzt

Dort hat Sven seinen Arzt, bei dem er Levomethadonhydrochlorid-Lösung (gemeinhin Polamidon genannt) bekommt, ein Heroin-Substitut zum Trinken. „Ich brauche gleich mal ein bisschen Zeit“, sagt er nach dem Praxisbesuch. Heißt: Das Pola wirkt, Sven will den Moment genießen – den Moment, in dem er sich das erste Mal an diesem Tag halbwegs ruhig fühlt. Es ist nur ein kurzer Augenblick, aber ein wichtiger.

Vor dem Arztbesuch war Sven in einer nahegelegenen Apotheke. 15 Euro Schulden hat er, die Apothekerin ist eine dieser Personen, die etwas tun, was unbezahlbar ist: Sven vertrauen. Und ihn wie einen Menschen behandeln. Er kennt die Chefin seit 15 Jahren. Bisher hat er sein Minus noch jedes Mal ausgeglichen.

Sven, das wird im Laufe des Tages klar, ist mit Werten großgezogen worden. Er bückt sich, trotz Beinbeschwerden, nach jedem Cent, den er auf der Straße sieht: „Wer den Taler nicht ehrt“, sagt er dann.

Er bedankt sich immer höflich, er weicht den Menschen aus, er beklagt, dass viele immer nachlässiger werden, wenn es um rudimentäre Regeln des Zusammenlebens geht. Wenn ihm jemand Essen schenkt, das er nicht mag, nimmt er es in die Unterkunft mit und gibt es anderen: „So bin ich erzogen worden: Essen schmeißt man nicht weg.“

Für seine Drogensucht braucht Sven jeden Tag neues Geld

Manchmal besucht Sven seine Eltern. Sie leben am Stadtrand, im Osten. Und sie sind nicht glücklich mit dem Leben, das ihr Sohn lebt – seine Geschwister haben sich abgewandt von ihm. Trotzdem lassen seine Eltern ihn sonntags manchmal bei sich übernachten. Auch diese Woche will er sie besuchen, beim Arzt bittet er deshalb darum, das „Pola“ fürs Wochenende mitzubekommen – etwas, das eher ungern gesehen wird: Viele Abhängige teilen es sich nicht ein, brauchen dann Ersatz, greifen wieder zum Heroin.

Einige verkaufen das „Pola“ auch, weil der saubere Stoff aus der Praxis natürlich besser ist als das, was man an Berlins U-Bahnhöfen bekommt. Sven ist zuverlässig, seine Chancen stehen gut. Die Antwort wird er am nächsten Tag bekommen.

Nach dem Arzt- und dem Apothekenbesuch macht sich Sven um neun Uhr auf zur Friedrichstraße, zur S1. Zwischen der Station und Yorckstraße liegt sein bevorzugtes Revier, stundenlang fährt er hier manchmal hin und her. In jedem Wagen positioniert er sich, je nach Fahrgastzahl, einmal am Anfang und einmal am Ende, sagt seinen Spruch auf, und beginnt seine ihn immer wieder aufs Neue erniedrigende Runde. Pro Tag braucht er 40, 50 Euro für das Kokain und ein bisschen Essen. Manche obdachlose Süchtige ballern Drogen im Wert von 100, 200 Euro am Tag – auch Sven hat krasse Phasen hinter sich, inzwischen hat er seinen Rhythmus.

Viele Fahrgäste kennen das Prozedere in den Berliner U- und S-Bahnen. Die Mehrheit starrt weiter auf das Handydisplay, aus dem Fenster. Einige greifen aber auch zielsicher in die Tasche, in der sie für genau solche Situationen ein wenig Wechselgeld haben.

In der Krise ist es noch schwerer, an Geld zu kommen

Der erste Wagen, der zweite Wagen, der dritte Wagen, Yorckstraße, aussteigen, zurück, der vierte, fünfte, sechste, siebte Wagen, Brandenburger Tor, aussteigen, zurück, der achte, neunte Wagen, Moment, war es doch schon der zehnte? Der nächste Wagen, Yorckstraße, zurück. Es ist noch nicht einmal elf Uhr, aber der Tag fühlt sich an, als würde er schon 18 Stunden dauern. Sven hat ein gutes Auge: Stehen Männer in Warnwesten im Waggon, oder steigen Kontrolleure zu, dreht er ab, oder setzt sich einfach auf einen Platz, bis sie aussteigen. Schnorren ist nicht erlaubt, er will keine Strafe riskieren.

„Ich verstehe es ja. Du hast die Schnorrer, die Zeitungsverkäufer, die Musikanten, die Diebe, es sind einfach viel zu viele, die etwas wollen“, sagt Sven, als er wieder einmal an der Yorckstraße angekommen ist, seine Einnahmen zählt. „Es sind mehr geworden, und wegen der Pandemie sind weniger Menschen unterwegs, keine Touristen: Es ist für uns alle schwerer geworden.“ An diesem Vormittag läuft es dagegen mal ganz gut, sogar einen Fünfer hat er zugesteckt bekommen.

Viele Menschen hätten ein Problem damit, den Schnorrern Geld zu geben, sagt Sven, „die wissen ja, dass wir uns Drogen kaufen. Das wollen sie nicht unterstützen.“ Eine Milchmädchenrechnung. Denn natürlich werden die Drogen trotzdem gekauft, und das Geld eben sonst anders beschafft: Diebstahl, Raub, Prostitution, an Geld kommt man immer. Sven saß 2020 erst im Knast, betont aber, dass er „erst ein Mal jemanden ausgeraubt“ habe – und auch sonst alles tue, „um keine Gesetze zu brechen“. Wenn er nicht genug Geld zusammenbekommt, gibt es eben nur das, was er sich leisten kann.

„Entzug kann im Kopf und im Körper stattfinden“, erklärt Sven. Wer auf Heroinentzug ist, der leide nicht nur psychisch, sondern auch physisch – deshalb bekommen Süchtige, die davon loskommen wollen, das Substitut. Kokainentzug findet vor allem im Kopf statt, sagt er: „Damit kann ich umgehen, wenn ich mal nicht genug Geld zusammenbekomme.“

Hat Sven genug Geld, geht er zuerst zu einem Bäcker am Potsdamer Platz. Wie die Apotheke gehört das Geschäft einer Heldin des Alltags, zumindest in Svens Leben. Hier kann er seine Münzen wechseln, hier wird er nicht schräg angeguckt, höchstens von anderen Kund*innen, wobei die Maske, die er trägt, ihn etwas abschirmt von den Blicken der Leute. In seinen Kakao schüttet er sich Extrazucker: „Ich bin ein Süßer“, sagt er.

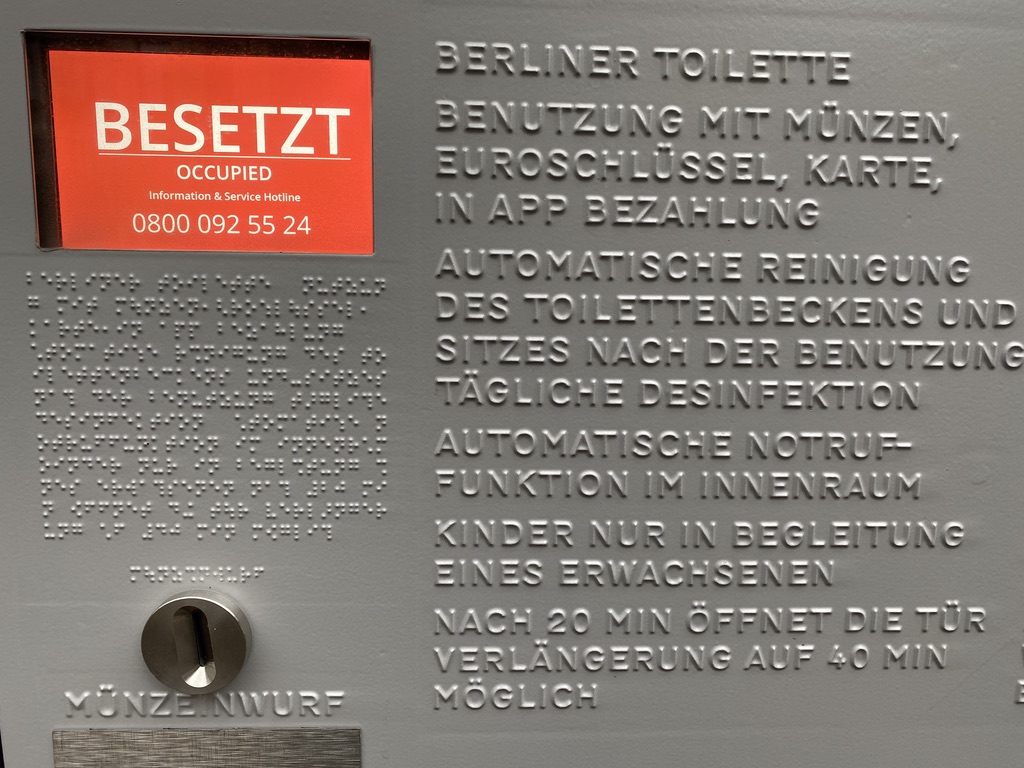

Nach dem Geldwechsel geht es zu einer City-Toilette ein paar Stationen weiter.

Svens Frühstück ist eine Spritze Kokain

Um kurz nach elf Uhr frühstückt Sven hier, so nennt er es. Statt Brötchen und Ei gibt es Kokain in der Spritze. 20 Minuten dauert das, 50 Cent kostet der Eintritt. Später wird er hier auch sein Mittagessen zu sich nehmen, wieder etwa später dann Kaffee und Kuchen. Nach dem Schuss mäandert Sven ein wenig über den großen, angrenzenden Platz, steht, starrt, spielt ein bisschen Karten auf dem Handy. Nicht alle City-Toiletten eignen sich, „manche werden von Anwohnern beobachtet, die sofort die Polizei rufen.“

Hier ist er ungestört, drum herum sind vor allem Büros und Geschäfte. Wären Tourist*innen in der Stadt, würde er hier kaum wahrgenommen. Die Menschen schauen schnell weg. Das Kokain verschafft ihm einen Höhenflug, aber keinen Kontrollverlust. Eigentlich ist es das Benzin für seinen Motor. Der Grund, warum der noch läuft. Nach dem Frühstück geht es zurück zur S1, dann wieder zur Toilette, dann wieder zur S1, wieder zur Toilette, Stunde um Stunde für den Schuss. Sven begegnet so vielen Menschen, aber kaum jemand hat ihn gesehen.

Körperlich hat das Leben auf der Straße Spuren hinterlassen. Am Nachmittag klagt er das erste Mal über sein Bein, „eigentlich müsste ich es hochlegen, aber was soll ich machen?“ Emotionale Spuren gibt es auch, viele. Der letzte schöne Tag, an den er sich erinnern kann? Darüber denkt Sven lange nach. Vor Jahren habe er mal eine Bekannte wiedergetroffen, das sei schön gewesen. Und, das fällt ihm etwas später ein, Pink Floyd mit „The Wall“ im Jahr der Wiedervereinigung im Sommer 1990 dort, wo heute der Potsdamer Platz ist. Das ist mehr als 30 Jahre her.

Musik bereichert Svens Leben

Musik ist eine der wenigen Dinge, die Svens Leben noch bereichern. Rockiges hört er gern, Ton Steine Scherben, Rio Reiser. Ein paar alte Songs kann er nicht mehr hören, dann bekommt er Flashbacks in andere Zeiten, als er noch anders drauf war, in jeder Hinsicht. „Ich war lange nicht mehr im Museum“, stellt er fest, früher hat er sich gern Kunst angeschaut. Nur das Moderne ging ihm manchmal ab: „Die zeigen dir ein lila Pferd und sagen, es sei ein schwarzes Auto, und das ist dann Kunst.“ Kurz lacht er, als er das erzählt, „den Humor darfste hier nicht verlieren.“ Zu viel anderes ist ihm entglitten, sogar die Tochter, die er hat. Als Vater hat sie ihn nicht anerkannt. Kontakt gibt es keinen.

Es ist Abend geworden. Ehe er wieder den Weg zur Unterkunft einschlägt, kauft Sven im Supermarkt ein Fertiggericht. Drei Tage noch, dann kann er zu seinen Eltern. Ein Moment der Entspannung, so sehr er eben entspannen kann, mit dem ständigen Druck im Kopf. „Sobald ich dort weggehe, warte ich nur drauf, dass ich wieder hinkann“, sagt er.

Dort bleiben darf er nicht, wegen der Drogen, von denen er nicht loskommt. Immerhin ist es die eine kleine Konstante in seinem Leben. „Wenn man sowas nicht hat – und es gab Zeiten, da hatte auch ich das nicht –, dann weißt du nur noch, dass Sonntag oder Feiertag ist, weil weniger Leute im Zug sitzen.“ Alles ist sonst gleich. „Man gewöhnt sich dran“, sagt Sven.

Nur die Scham, die geht eben doch nie weg, setzt er hinzu: „Und das tut weh.“

*Name geändert

Eine Berliner Suchthelferin spricht über 37 Jahre zwischen Heroin und Hoffnung. Immer populärer wird die Modedroge GHB: Ein bisschen G zwischen Leben und Tod. Die berühmteste Drogenbiografie ist die von Christiane F. – in den 1980er-Jahren begleitet die Fotografin Ilse Ruppert sie.