Wer nicht selbst in der Gropiusstadt wohnt, verirrt sich für gewöhnlich nur selten in die berüchtigte Trabantensiedlung im Süden Berlins. Während sich andere Teile Neuköllns immer mehr zum Paradies für Espresso-Startups und Lifestyle-Utopien entwickeln, sieht das Leben in der Plattenbaugegend zwischen Britz, Buckow und Rudow nämlich noch ganz anders aus. Unser Autor hat einen Tag in der Gropiusstadt verbracht – und zwar dort, wo das Leben Geschichten schreibt: In einer 24-Stunden-Kneipe am Fuße des höchsten Wohnhauses Berlins.

Mittags in der Plattenbaukneipe: „Wie hast du dich denn hierher verlaufen?“

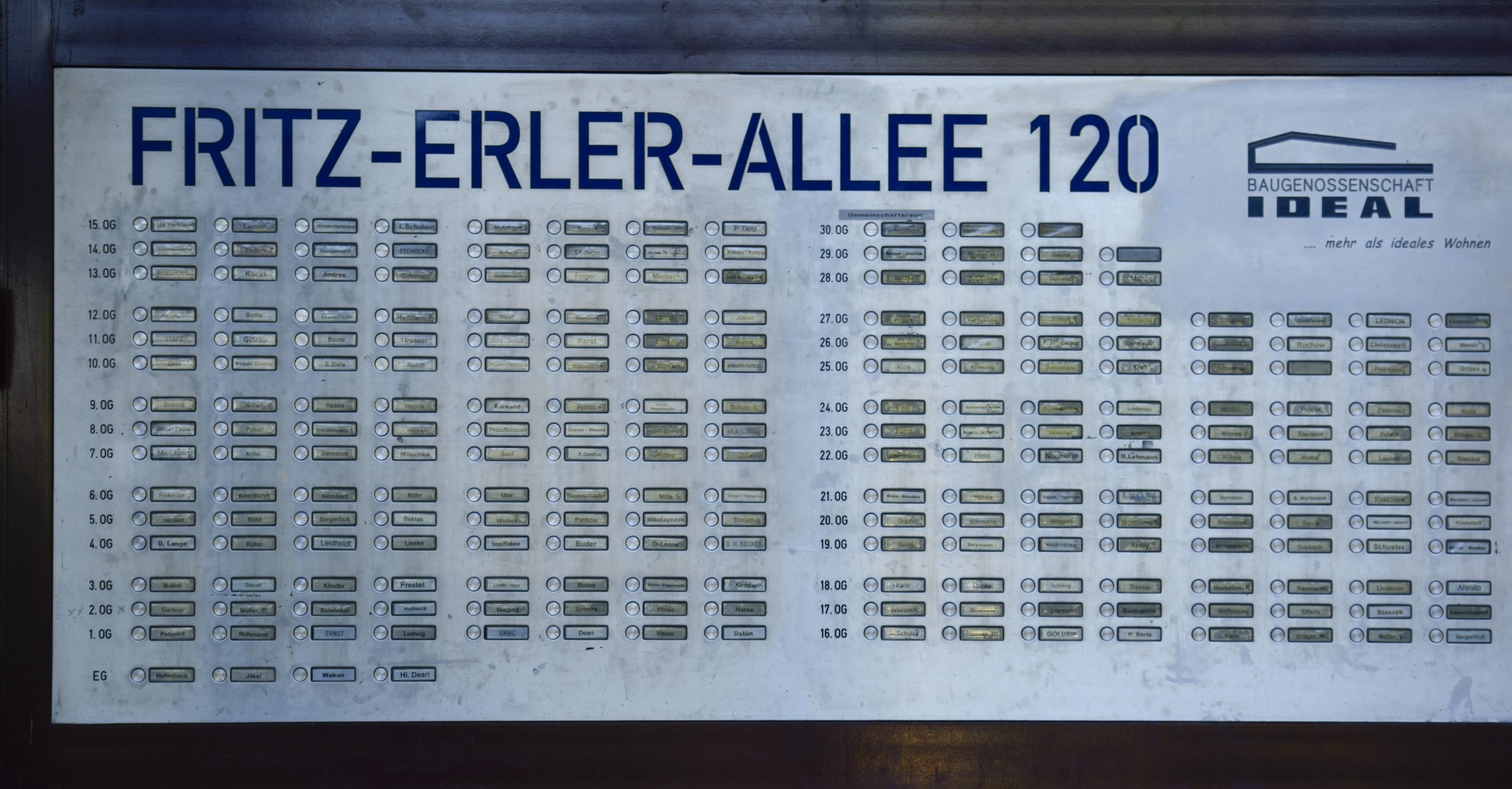

Zögerlich öffne ich die Tür des Gaststätten-Pavillons am Fuße des imposanten Plattenbauturms Ideal, der mit seinen 31 Stockwerken zu den höchsten Wohngebäuden Deutschlands gehört. Hier, in der Fritz-Erler-Allee 120, mitten in der Gropiusstadt, pressen sich 228 Wohnungen in einen Riesen aus Beton. Am Tresen ist von den tausenden Anwohner:innen keine Spur. Schüchtern frage ich die Kellnerin, ob man schon ein Bier bekommen könne, sie lächelt verschmitzt und antwortet: „Jeden Tag rund um die Uhr.“

Es ist ein verregneter Freitag im Februar, knapp 13 Uhr. Neben mir sitzt eine ältere Frau in grünen Crocs. In der gleichen Farbe leuchtet ihre Pfeffi-Flasche, aus der sie sich immer wieder einen Schluck genehmigt, während ihr Kräutertee kalt wird. „Wie hast du dich denn hierher verlaufen?“, fragt sie mit überraschend sanfter Stimme. Ich schildere ihr, dass ich für eine Reportage mit Leuten aus der Gropiusstadt sprechen möchte. Es beginnt ein Gespräch bei einigen Bieren, Zigaretten und Würfelrunden.

Die Frau, die ich im folgenden einfach Susi nenne, lebt seit 24 Jahren im Haus Ideal. Nach vier Umzügen zwischen den Stockwerken inzwischen auf der Etage 24. Aufgewachsen ist sie in Schöneberg. Um ihre Mutter zu unterstützen, die in den Achtzigern nach Gropiusstadt gezogen war, mietete sie sich wenig später auch eine Wohnung in der Fritz-Erler-Allee. „Zuerst dachte ich, ach Mutti, warum lebst du denn in so einem Hochhaus. Aber dann habe ich mich nach kurzer Zeit doch ziemlich wohl gefühlt“, erzählt sie, während sie sich eine Zigarette ansteckt. Besonders die traumhafte Aussicht, die gute Anbindung und die vielen Grünflächen habe sie sofort genossen. Die Miete sei in all den Jahren nur durch Nebenkosten minimal gestiegen und ihre Wohnung wunderbar geschnitten.

Obwohl die Gropiusstadt zu dem Zeitpunkt schon längst als sozialer Brennpunkt galt, habe Susi anfangs sehr gerne in dem Neuköllner Ortsteil gelebt. „Es gab ein nettes Nachbarschaftsumfeld. Man kannte sich untereinander, es wurde gegrüßt und geplaudert, die Kinder spielten in den Grünanlagen, die Kneipen waren rappelvoll“, schwärmt sie.

Das war zu einer Zeit, in der die Gropiusstadt bereits mit großzügigen stadtplanerischen Investitionen aufgewertet worden war. So waren 1986 Grünanlagen und Plätze nach den ursprünglichen Plänen von Walter Gropius umgestaltet und soziale Angebote wie Jugendclubs und ein Quartiersmanagement ausgebaut worden, um die Lebensqualität im vernachlässigten Ortsteil zu verbessern.

Walter Gropius hatte sich das alles ganz anders vorgestellt

Christiane Felscherinow hatte acht Jahre zuvor die Schattenseiten des idealistisch geplanten Ortsteils in die breite Öffentlichkeit getragen. Ihre Beschreibungen des Berlins der späten Siebziger in „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ sind weltberühmt: „Gropiusstadt, das sind Hochhäuser für 45.000 Menschen, dazwischen Rasen und Einkaufszentren. Von weitem sah alles sehr gepflegt aus. Doch wenn man zwischen den Hochhäusern war, stank es überall nach Pisse und Kacke.“

So hatte sich das Namensgeber Walter Gropius bestimmt nicht vorgestellt. Ganz im Gegenteil hatte der ursprüngliche Plan der Bauhaus-Legende eine, von der in der Nähe liegenden Hufeisensiedlung in Britz inspirierte, moderne Wohnsiedlung zwischen Urbanität und Natur vorhergesehen. Demnach sollten Anfang der Sechziger am Berliner Stadtrand überschaubare Wohnviertel und Einfamilienhaussiedlungen in unmittelbarer Nähe zu großzügigen Parkanlagen, zentralen Geschäftszentren, sozialen Einrichtungen und der frisch verlängerten U7 entstehen.

Durch die veränderten Standortbedingungen nach dem Mauerbau 1961 – die Grenze verlief nun direkt vor dem Baugebiet – waren die Wachstumsflächen plötzlich nicht mehr verfügbar. Um trotz des deutlich geringeren Platzes Wohnraum für mehr als 50.000 Menschen zu schaffen, mussten die Häuser, die nach den ursprünglichen Plänen von Gropius nicht mehr als fünf Stockwerke haben sollten, in die Höhe gebaut werden. Auch die weitläufigen Grünflächen konnten nur noch reduziert umgesetzt werden.

Wenn auch anders als geplant, boten die modernen Gebäude und die progressive Planung des Ortsteils anfangs gute Lebensbedingungen, an denen es in innerstädtischen Vierteln häufig mangelte. Die Ideen des sozialen Wohnens äußern sich auch im Haus Ideal. So verfügt der Genossenschaftsturm über zwei Gästewohnungen im 30. Stock und einen Gemeinschaftsraum. Auch die Gaststätte im Ideal-Pavillon und umliegende Geschäfte wurden für eine gute Infrastruktur und als soziale Treffpunkte angelegt. Die weitläufigen Grünflächen stellen einen entspannenden Kontrast zu den hohen Plattenbauten dar.

Christiane F. prägte den schlechten Ruf der Gropiusstadt nachhaltig

Die hohe Lebensqualität ließ sich aber nicht lange halten. 90 Prozent der Wohnungen in Gropiusstadt waren als Sozialwohnungen errichtet worden, demnach zogen größtenteils Menschen mit geringem Einkommen in die Plattenbauten. Die Kriminalitätsrate stieg an, die sozialen Angebote wurden kaum wahrgenommen, die Grünflächen vernachlässigt. Die hohe Wohndichte provozierte Nachbarschaftskonflikte, weshalb viele Menschen lieber für sich blieben und das Bild der kalten Anonymität, das sich auch durch Felscherinows Darstellungen in der öffentlichen Wahrnehmung festigte, entstand.

Meine neue Thekenbekanntschaft Susi ist froh, dass sie zu der Zeit noch nicht in Gropiusstadt gelebt hat, obwohl viele ältere Bewohner:innen die Horrordarstellungen aus dem Bestseller überzeichnet finden und für das schlechte Image der Gropiusstadt verantwortlich machen würden. Auch nach der Aufwertung 1986 galt die Großwohnsiedlung weiterhin als sozialer Brennpunkt. Trotzdem wohnten rund 30 Prozent der Erstmieter:innen zu der Zeit weiterhin in Gropiusstadt. Wie auch Susi fühlten sie sich wohl zwischen Plattenbau und Grünanlage.

Thorsten Vorberg-Begrich, Projektleiter des Quartiersmanagement Gropius Nord, spricht von medial gezeichneten Negativ-Assoziationen mit dem Ortsteil, die oftmals im starken Kontrast zu der Eigenwahrnehmung der Bewohnerschaft standen. Demnach hätten sich Berichterstattungen seit den Siebzigern meist auf soziale Missstände und Kriminalität konzentriert, während die positiven Standortfaktoren wie die gute Infrastruktur oder die Vielzahl an Parks und sozialen Einrichtungen eher in den Kreisen der Gropiusstädter:innen diskutiert worden waren.

Kurz nach dem Mauerfall ergaben sich allerdings akute Probleme. So entfielen Zuschüsse, die vorher vom Bund in die Mauerstadt geflossen waren, schlagartig, was sich auf die sozialen und planerischen Projekte in der Gropiusstadt auswirkte. Auch die neue Möglichkeit, für wenig Geld ins Berliner Umland zu ziehen, führte zu einem massiven Wandel der Mieterschaft. Wer es sich leisten konnte, siedelte nach Brandenburg oder ins ehemalige Ost-Berlin über. Alte, Arme und Migrant:innen blieben zurück, während sich der Mittelstadt in großen Teilen verabschiedete. Somit stieg die Armut in Gropiusstadt signifikant an und vermehrt bezogen osteuropäische Migrant:innen die freigewordenen Sozialwohnungen.

Susi zieht an ihrer Zigarette. Ich ahne bereits, in welche Richtung sich das Gespräch nun entwickeln könnte, und bestelle vorsichtshalber noch ein Bier. „Da war das Miteinander im Haus dann plötzlich komplett anders“, erzählt sie, „die meisten von den neuen Mietern konnten kein Deutsch, die Kinder haben nicht mehr gegrüßt, weil sie das wahrscheinlich nie gelernt haben.“ Ich zucke kurz zusammen.

Die sozialen Probleme auf migrantische Menschen zu schieben, ohne die Herausforderungen und Versäumnisse der deutschen Integrations- und Vermögenspolitik zu hinterfragen, ist ein altbekannter Türöffner für Rassismus. Eine latente Fremdenfeindlichkeit schwingt in den Thekengesprächen unausweichlich mit. Ich bezweifle, dass das hier wirklich alles besser laufen würde, wenn nur Deutsche in Gropiusstadt leben würden.

„Es wird vermisst, dass sich die Bewohner:innen zusammentun und solidarisieren, um die für sie wichtigen Themen und alltäglichen Probleme anzugehen“, vermutet Thorsten Vorberg-Begrich. „Obwohl das Leute mit ähnlichen Problemen und Wünschen sind, grenzen sie sich voneinander ab, schwächen sich gegenseitig, statt sich zu unterstützen.“

Soziale und infrastrukturelle Projekte sollen die Lebensqualität verbessern

Natürlich leidet das soziale Miteinander unter diesen Differenzierungen. Gerade in der Gropiusstadt, in der die Bewohnerschaft besonders kontrastreich aufgestellt ist: Die Hälfte der Bewohner:innen hat einen Migrationshintergrund. Der Anteil von Menschen über 65 liegt bei rund 30 Prozent, Tendenz steigend. Eine schwierige Mischung. Das Quartiersmanagement setzt sich mit sozialen und infrastrukturellen Projekten für ein besseres Zusammenleben und höhere Standortqualität ein und fungiert als Ansprechpartner für Probleme, Wünsche und Initiativen.

„Besonders wenn etwas direkt vor der eigenen Haustür passiert, beteiligen sich auch immer mehr Menschen aus der Nachbarschaft“, erzählt Liane Fiebig, die seit 2021 im Quartiersmanagement Gropiusstadt aktiv ist. „Wenn Blumen gepflanzt werden oder Nachbarschaftsfeste stattfinden, kommen neue Leute zusammen, um gemeinsam die Gropiusstadt zu verschönern.“

Das größte Problem bleibt jedoch die überdurchschnittliche Armut im Viertel. Arbeitslosigkeit, finanzielle Nöte, Angewiesenheit auf soziale Unterstützung trifft Menschen in allen Altersklassen und mit allen Nationalitäten. Trotzdem wird die Schuld permanent bei „den Ausländern“ gesucht.

„Es ist echt erschreckend, wie niedrig die Schwelle liegt, diese Dinge auszusprechen“, bedauert Quartiersmanager Vorberg-Begrich, „das reicht von ‚früher war alles besser‘ über ‚bevor die kamen‘ bis hin zu Leuten, die es ganz deutlich aussprechen. Da bleibt dann häufig mehr als nur ein Kloß im Hals stecken.“

Der Rapper Luvre47 ist in Gropiusstadt aufgewachsen und verhandelt in seinen Songs Probleme aber auch Hoffnungen im sozialen Brennpunkt. „Hier lernt man Zusammenhalt. Das Beste aus dem zu machen, was einem gegeben ist“, erzählt Luvre47 im tip-Interview. Mit der Konfrontation mit Kriminalität, Drogen, Rassismus und sozialen Missständen im Alltag könne man unterschiedlich umgehen: „Aus so einem Umfeld kannst du lernen, oder dich anstiften lassen, das Gleiche zu tun. Beides war schon der Fall in meinem Leben.“

Mittags in der Plattenbaukneipe: „Das, was sie haben, verschwindet dann auch noch im Automaten“

Das Bier ist schon wieder fast leer. Im Radio läuft „das Beste aus den 70ern und 80ern“. Eine junge Frau betritt die Kneipe. Ohne Begrüßung läuft sie schnurstracks auf einen Spielautomaten zu, der sich in der vergangen halben Stunde seit meiner Ankunft schon warm geblinkt und gedudelt hat, und vernichtet ihren ersten Zwanziger.

Die warmherzige Kellnerin macht das Glückspiel traurig: „Viele Leute kommen am frühen Abend her, bestellen kein Getränk, reden mit niemanden, aber bleiben bis in die Morgenstunden am Automaten hängen. Die haben so wenig Geld und das, was sie haben, verschwindet dann auch noch im Automaten.“ Ich stelle mir vor, wie die Kellnerin um fünf Uhr morgens einsam hinter der Theke steht, während Existenzen an Maschinen zugrunde gehen.

Anonymität in Gropiusstadt: Viele Nachbarschaftsurgesteine leben nicht mehr

Immerhin ist Verlass auf Susi, die als Pflegerin arbeitet, und sich immer morgens nach der Nachtschicht ein Feierabendbier gönnt, wenn andere gerade frühstücken. Die Kellnerin freut sich über die Stammkundschaft: „Das ist schon sehr familiär hier. Fast alle Gäste kommen aus der Nachbarschaft und viele von ihnen kenne ich schon lange und gut.“ Susi hakt ein: „Ja, hier gibt es schon so einige Lieblinge, leider sind viele von denen aber inzwischen auch schon gestorben“. „Oh, wie der demente Alte mit seinem Rollator, der lag nach ein paar Schnäpsen immer vor der Tür, aber freundlich war der…“

Viele von den Nachbarschaftsurgesteinen, die Ende der 60er als Erste in die Gropiusstadt gezogen waren, leben schon lange nicht mehr. „Das verändert schon alles“, sagt Susi, „die waren alle immer hier in der Kneipe und das waren die Leute, die die Gemeinschaft hier geprägt haben. Die neuen Leute kommen wenn dann zum Zocken her, aber bleiben immer unter sich. Die Serben spielen in der einen Ecke, die Türken am Automaten und die Deutschen an der Theke oder an der Dartscheibe. Aber vermischen tut sich da gar nichts.“

Ein Spieleabend, der demnächst ansteht, soll frischen Wind in die Runde bringen. „Früher gabs hier Dartturniere, Skatgruppen, Würfelabende, das hat gefehlt in den vergangenen Jahren. Vielleicht kommen ja ein paar nette Leute und bringen hier wieder Stimmung rein wie früher“, hofft die Kellnerin, während sie Salzstangen und ein neues Bier auf die Theke stellt.

Susis Pfeffi-Flasche leert sich weiter. „Junge Leute kommen hier echt selten her, erst recht nicht von weit weg“, berichtet sie, „die Kneipe hat aber auch einfach einen beschissenen Ruf, weil es hier früher so viel geschneit hat“ – Wir Kinder vom Ideal-Pavillon. Ich schaue aus dem Fenster. Eine Frau mit Hund steigt in einen Grünsteifen, um eine Plastikdose aus den Beeten zu fischen, beim Herausklettern stürzt sie fast.

Plötzlich hält Susi Würfel und eine hölzerne Super-Six-Box in den Händen. „Das habe ich früher immer mit meinem Sohn gespielt, die Holzkiste habe ich damals selbst gebaut, weil das Geld nicht gereicht hat“, erzählt sie. „Für die Kinder war das schon nicht schlecht hier. Man hat immer jemanden zum Spielen gefunden.“ Wir würfeln und rauchen um die Wette. Die Frau in Crocs liebt das Spielen: „Ey, wenn du auch zum Spieleabend kommst, können wir ja auch das Spiel hier spielen, weil das klappt auch mit drei Promille noch.“ Wir lachen, obwohl die Aussage wahrscheinlich nicht mal übertrieben ist.

Ideal-Pavillon in der Gropiusstadt: „In den vergangenen zwei Jahren gab es hier drei Besitzerwechsel“

Nach dem Würfelspaß und dem dritten Bier muss ich auf Toilette und nutze die Gelegenheit, mich etwas in der Kneipe umzuschauen. Der Pavillon ist eigentlich wunderbar geschnitten. Große Fenster lassen viel Licht herein, die Holztheke bietet genug Platz, es gibt eine Dartscheibe und sogar einen kleinen Biergarten. Trotzdem wirkt alles zusammengewürfelt: Kunstledersessel neben seltsamen Lichterketten, Barhockern, Hängelampen und kahlen Holzwänden, das passt doch alles nicht zusammen.

Auf der Toilette ist ein Pinkelbecken mit einer Mülltüte abgeklebt, am anderen hängt ein beschrifteter Bierzettel: „gesperrt“. Wieder zurück am Tresen empfängt mich die Kellnerin etwas beschämt. „In den vergangenen zwei Jahren gab es hier drei Besitzerwechsel“, erzählt sie, „deswegen sieht das hier auch so aus.“ Susi ergänzt: „Die geben sich alle keine Mühe mehr, früher war das echt gemütlich hier, aber wenn die Besitzer immer wieder nach paar Monaten abhauen, kann das ja nichts werden.“ Anderen Kneipen in der Gegend sei es ähnlich ergangen. Susi seufzt: „Ach, das ist halt alles nicht mehr wie früher.“

Der Tee ist alle oder endgültig ungenießbar: „Machste mir noch einen?“, bestellt Susi, „was ist denn mit dir los heute?“, fragt die Kellnerin ungläubig, „Ich bin heute nicht so in Bierlau… Ach Quatsch, mach mir doch ein Großes“, antwortet Susi, „BMW?“, fragt die Kellnerin, „ne, ohne Wasser heute, mit meinem neuen Kumpel.“ Prost!

So harmonisch geht es hier nicht immer zu. Gerade Frauen würden sich immer weniger in den Ideal-Pavillon trauen. „Entweder du wirst gar nicht respektiert, oder blöd angemacht und belästigt. Einige weibliche Gäste haben echt Angst, alleine nach Hause zu gehen.“ Die Kellnerin erzählt von einer Gruppe, die sich nicht von Frauen bedienen lassen wollte, vor kurzem habe sie einen Freund anrufen müssen, damit der sich um die Gäste kümmert. Einzelfälle wie diese bestärken Susis Vorurteile leider weiter. Das Radio dudelt „Time After Time“, der Glücksspielautomat ist immer noch nicht satt.

Ich frage Susi, ob sie trotz allem gerne in der Gropiusstadt lebe. Sie überlegt deutlich länger als bei den vorherigen Fragen und gießt sich noch einen Pfeffi ein. „Nein, das tue ich nicht, nicht mehr. Klar, die Aussicht ist schön, die Wohnung nicht schlecht und immer noch günstig, ich wohne in der Nähe zu meiner Arbeit und man ist mit der U-Bahn gut angebunden, mit meinem Dackel kann ich in den Parks spazieren, aber wenn ich mir woanders eine Wohnung leisten könnte, würde ich direkt umziehen.“

Mittags in der Plattenbaukneipe: Gefühlschaos am Kneipentresen

Ich trinke aus und kann mich nicht so richtig entscheiden, in welcher Stimmung ich zurückfahren soll. Selten hatte ich ein so offenes Thekengespräch mit Fremden. Nach wenigen Stunden fühlt es sich so an, als würden wir uns schon seit Jahren auf Bier und Pfeffi verabreden, den Rollator-Rentner zum Fahrstuhl eskortieren oder beim Dartturnier ins Bull’s Eye treffen. Gleichzeitig steckt mir der Kloß, den die eigentlich so warmherzige Susi mit ihrer immer wieder durchflackernden Xenophobie ausgelöst hat, noch immer im Hals. Auch der Gedanke daran, was die Kellnerin hier täglich durchmachen muss, geht mir nicht aus dem Kopf.

Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, wie schön das Leben hier auch sein könnte, wenn die Grünflächen voller Menschen sind, in Gemeinschaftsprojekten Leute unterschiedlicher Herkünfte miteinander statt gegeneinander arbeiten, die Stammkneipe oder das Lieblingsgeschäft zum Treffpunkt und die Aussicht aus dem 24. Stock zum Erlebnis wird. Wenn sich Bewohner:innen des Wohnbaus Ideal Gäste in die Gemeinschaftswohnungen einladen und zusammen mit Nachbar:innen Super-Six spielen.

Das Piepen des Automaten, das hier niemals verstummt, verstärkt mein Gefühlschaos, während ich mir meine Jacke anziehe. Eigentlich möchte ich gar nicht gehen. „Wir sehen uns ja dann in zwei Wochen beim Spieleabend“, ruft mir Susi hinterher, „ich freue mich schon“, antworte ich und fühle mich schlecht. Wahrscheinlich wird es eine Weile dauern, bis ich mich wieder hierher verlaufe. Bis dahin wünsche ich mir, dass eine Plattenbaukneipe in Gropiusstadt jeden Menschen so empfängt wie mich an diesem Tag und hoffe, dass sich genug Leute überhaupt so herzlich empfangen lassen. Wenn es irgendwann soweit ist, bestelle ich mir auf jeden Fall einen Kräutertee und eine Flasche Pfeffi dazu.

Berlin hat baulich einiges zu bieten. In unserem Architektur-Guide findet ihr Infos und Ziele für jeden Geschmack. Darüber lässt sich natürlich streiten, aber diese Berliner Gebäude halten wir für Bausünden. Welcher Stil prägte die Mauerstadt? 12 berühmte Gebäude in West-Berlin. Die stehen in starkem Kontrast zum Osten: Wichtige DDR-Architekten, die Berlin geprägt haben. Außerdem gingen wir der Frage nach, ob der Plattenbau sein Comeback schafft. In Berlin müssen viele Menschen untergebracht werden. Hier findet ihr Berlins Großwohnsiedlungen.