So viele berühmte Gebäude sind aus Berlin verschwunden, die Stadt ist im ständigen Wandel. Einige dieser Bauwerke haben wir euch im ersten Teil dieser Liste gezeigt: Vom Ahornblatt bis zum Palast der Republik haben wir von vielen prägenden Gebäuden Abschied genommen. Das Feedback war enorm, schließlich hat jeder Mensch seine eigenen Erinnerungen an Lebensschauplätze, die nicht mehr da sind. Entsprechend haben wir hier für euch eine Fortsetzung: Wir stellen euch weitere Berliner Gebäude vor, die nicht mehr existieren – und erzählen die Geschichten dahinter. Vielleicht erscheint bald der dritte Teil. Wie gesagt: Berlin ist im ständigen Wandel.

Verschwundene Gebäude: Der alte Tresor in der Leipziger Straße

Der Tresor existiert noch, in der Köpenicker Straße wird weiter getanzt. Doch der ursprüngliche Club residierte im alten Tresorraum des Wertheim-Kaufhauses in der Leipziger Straße 126, unweit vom Potsdamer Platz.

Kurz nach der Wende entdeckten findige Techno-Pioniere die leerstehende Location und starteten von dort aus die Revolution des Berliner Nachtlebens und einen triumphalen Siegeszug der elektronischen Tanzmusik. In den 1990er-Jahren war das einer der bedeutendsten Berliner Clubs. Bis 2005 blieb der Tresor an seiner ersten Adresse, dann musste er neuen Vorhaben der Investoren weichen. Heute steht auf dem Grundstück ein langweiliger Bürobau.

Der alte Friedrichstadt Palast

Der modernistische Bau des alten Friedrichstadt-Palastes stammte von keinem Geringerem als der Berliner Architekturlegende Hans Poelzig. 1919 wurde das expressive Gebäude als das vom Theaterdirektor Max Reinhardt geleitete Große Schauspielhau eröffnet. Da stand es am Schiffbauerdamm.

Im „Dritten Reich“ funktionierten die Nazis das Haus zum „Theater des Volkes“ um, nach dem Krieg bekam es den heutigen Namen: Friedrichstadt-Palast. Bis 1980 gehörte es zu den größten und erfolgreichsten Theatern der DDR. Anfang der 1980er-Jahre folgte die Schließung und der Abriss. Der neue Friedrichstadt-Palast wurde nicht weit vom alten Standort, an der heutigen Adresse Friedrichstraße 107, am 27. April 1984 eröffnet. Der Friedrichstadt-Palast: Seine bewegte Geschichte in Bildern.

___STEADY_PAYWALL___

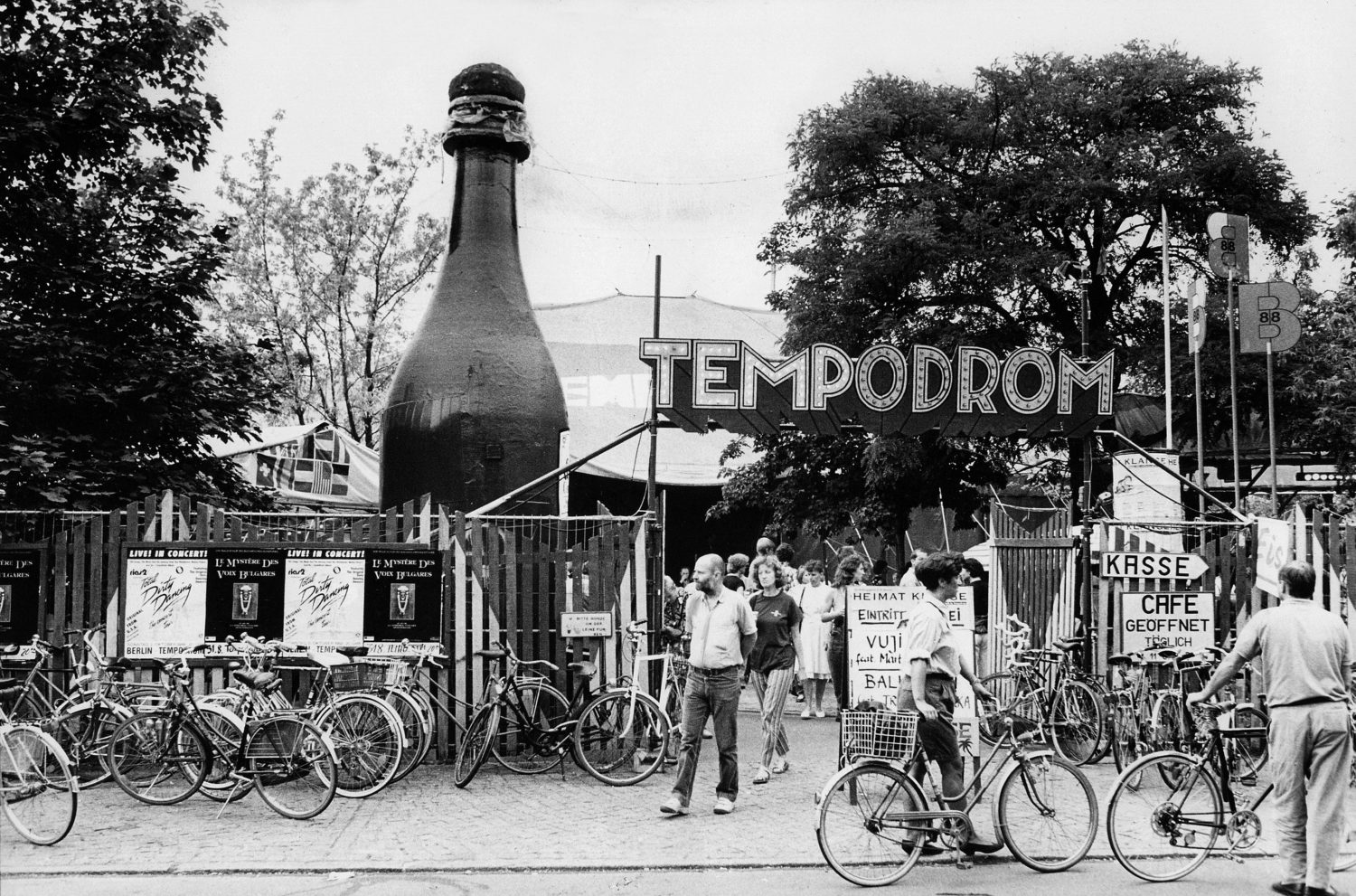

Verschwundene Gebäude: Das alte Tempodrom

Irene Moessinger und das Tempodrom gehören zum Mythos West-Berlin. Der von der ehemaligen Krankenschwester Moessinger 1980 gegründete Spielort in einem Zelt am Tiergarten bewegte die Mauerstadt. Das Projekt begann mit einer Erbschaft der Gründerin und Finanzhilfen vom Senat.

Es war das Herz der alternativen Szene, Musiker wie Nick Cave, der zu jener Zeit in Berlin lebte, die Einstürzenden Neubauten, aber auch internationale Stars wie Bob Dylan sowie Kabarett-Veranstaltungen und das Weltmusik-Festival „Heimatklänge“ fanden dort statt. Auch das Abschiedskonzert für den 1996 verstorbenen Ton-Steine-Scherben-Sänger Rio Reiser wurde im Tempodrom organisiert.

Nach der Wende und dem Regierungsumzug musste das Zelt abgebaut werden, weil es sich zu nah an dem neu gebauten Bundeskanzleramt befand. An der Stelle steht heute das Tipi am Kanzleramt. Das Tempodrom zog hingegen an den Anhalter Bahnhof und residiert seitdem in einem Betonzelt.

Theater und Komödie am Kurfürstendamm

Berlins bekannteste Privattheater mussten 2018 ihre angestammte und namensgebende Adresse aufgeben und zogen vom Kurfürstendamm ins unweit gelegene Schillertheater. Dort wurde unter dem etwas sperrigen, aber korrekten Namen „Theater und Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater“ weitergespielt. 2023 zog das Theater erneut um: diesmal in das Theater am Potsdamer Platz. Hier bleibt es auch. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten am Ku’damm-Karree.

Seit den 1920er-Jahren existiert die Institution: im Krieg zerstört, dann wieder aufgebaut, in der Ära West-Berlin extrem erfolgreich. Seit dem Mauerfall sind die Bühnen eine feste, wenn auch etwas weniger beachtete Größe im Berliner Theaterbetrieb.

2006 begannen die Miet- und Kündigungsstreitigkeiten, man wollte die Häuser aus dem Ku’damm-Karree weghaben, die neuen Eigentümer hatten andere Pläne für die Immobilie. 2018 wurden die alten Säle abgerissen, allerdings einigte man sich schließlich doch, und so sieht der Neubau am Kurfürstendamm 209 auch einen Theatersaal im Kellergeschoss für bis zu 650 Zuschauer vor. Spannende Theater in Berlin: Bühnen für jeden Geschmack zeigen wir euch hier.

Verschwundene Bauwerke: Stadion am Gesundbrunnen

Hier schlug fast 40 Jahre lang das Fußballherz der Stadt, denn im 1923 erbauten Stadion am Gesundbrunnen spielte bis in die frühen 1970er-Jahre Hertha BSC. Das Stadion zwischen Behm- und Bellermannstraße, unweit des S-Bahnhofs Gesundbrunnen, wurde verkauft, nachdem Hertha in eine finanzielle Schieflage geraten war.

1974 folgte der Abriss des von den Berlinern „Plumpe“ genannten Stadions. Auf dem Areal wurde eine Wohnsiedlung errichtet, heute erinnern Skulpturen von Fußballspielern an die ehemalige Spielstätte. Berliner Fußballtradition. Auf die gemeinsame Geschichte von Hertha und Union blicken wir hier zurück.

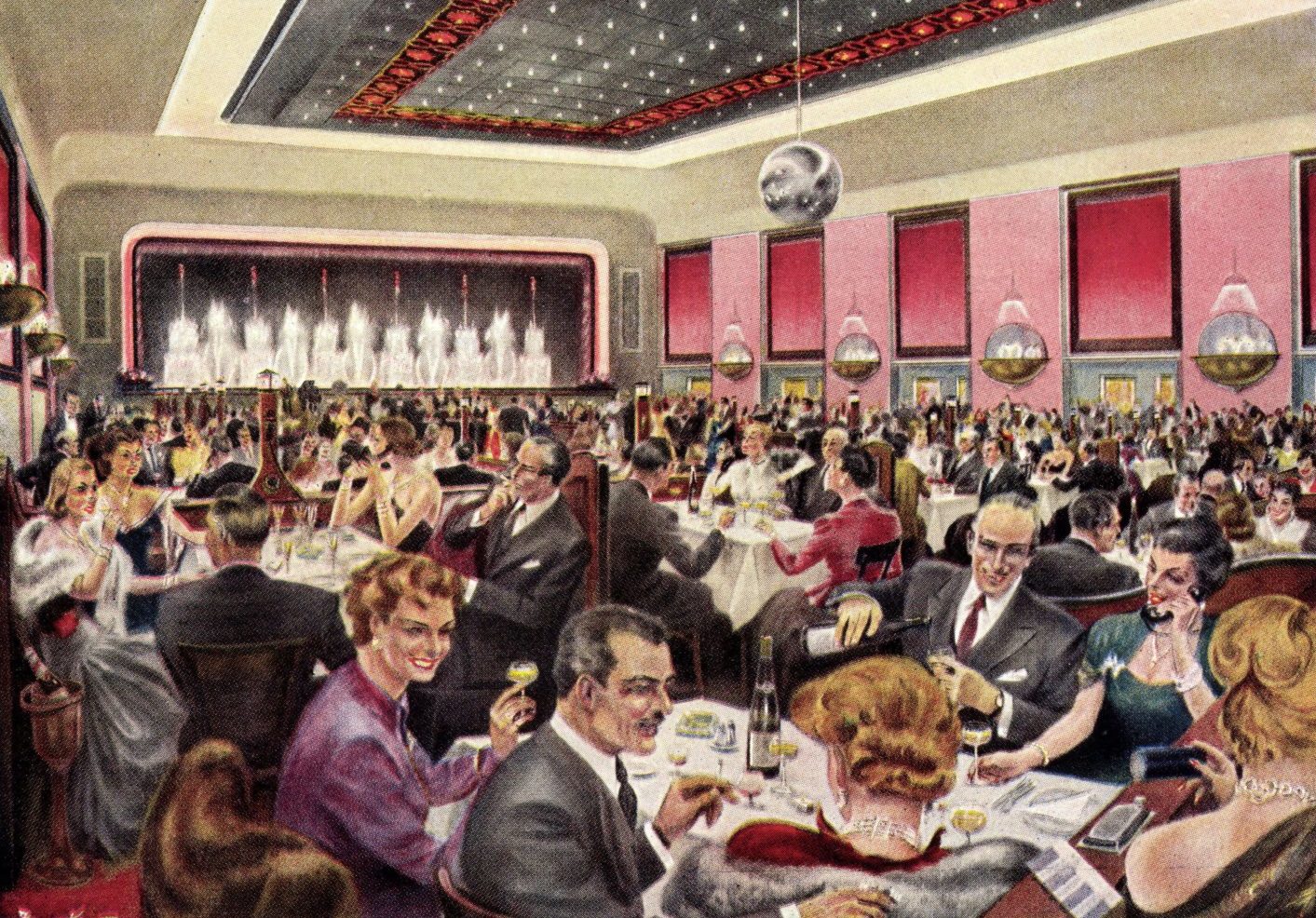

Ballhaus Resi

Auf dem Grundstück Hasenheide Ecke Graefestraße wurde schon um 1875 gern getrunken und gefeiert. Dort befanden sich Brauereien und Biergärten, es war ein Ort, an dem sich ein gutes Stück der wechselvollen Geschichte der Bierstadt Berlin abspielte.

Um 1951 entstand dort das „Neue Ballhaus Resi“. Die Leute wollten sich nach dem Krieg wieder amüsieren, das Etablissement stieg bald zu einem der beliebtesten Vergnügungstempel der Stadt auf. Es gab Tischtelefone, eine Rohrpostanlage und Wasserspiele.

Ende der 1970er-Jahre meldete der Betreiber Insolvenz an, die Zeiten haben sich verändert und die Leute wollten sich anders vergnügen. Das Gebäudeensemble wurde abgerissen, nur der Kaisersaal blieb erhalten und beherbergte zeitweilig eine Bibliothek. Heute gehört er zum den Bürogebäuden der Deutschen Rentenversicherung, die das Grundstück übernommen hat. Mehr zu historischen Ballhäusern in Berlin lest ihr hier.

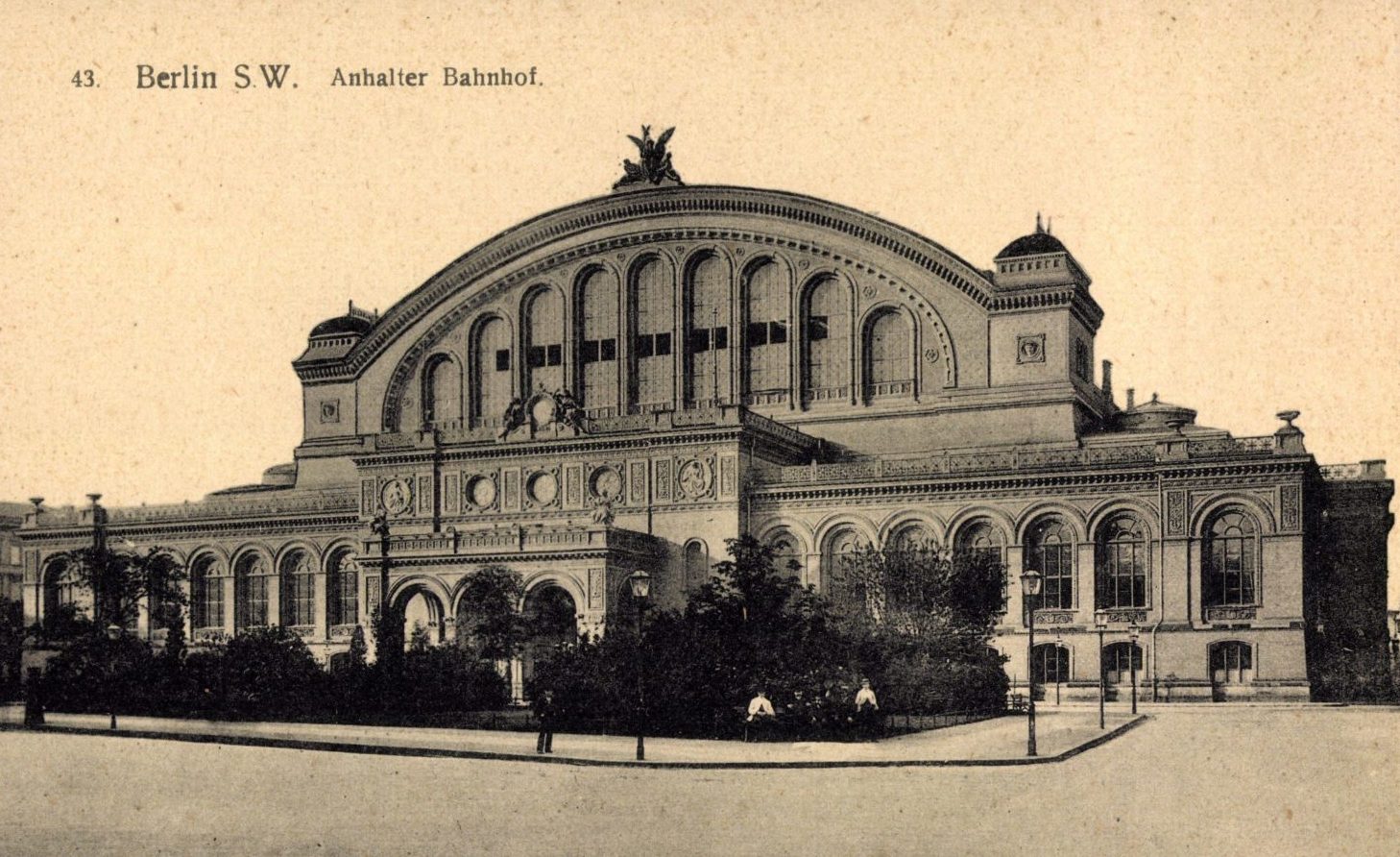

Anhalter Bahnhof

Der Architekt Franz Schwechten baute den Fernbahnhof, der ab den 1840er-Jahren zu den wichtigsten Verkehrsknoten der preußischen Metropole gehörte. In direkter Anbindung zum Potsdamer Platz spielte der Kopfbahnhof am Askanischen Platz eine wichtige Rolle in der Entwicklung Berlins zur modernen Großstadt.

Ab 1939 schloss man den Anhalter Bahnhof an das Berliner S-Bahnnetz an, doch am Kriegsende wurde die gewaltige Anlage bei der Schlacht um Berlin zerstört. Nach der Teilung der Stadt fand man keine Nutzung für die Ruine an der Sektorengrenze und gab den Standort auf. Nur die S-Bahn blieb, und an die alte Pracht erinnert bis heute ein Überbleibsel des Bahnhofsportikus. Berlins verschwundene Bahnhöfe: Abgerissen, zerstört und stillgelegt.

Verschwundene Gebäude in Berlin: Der Bolle am Görlitzer Bahnhof

Die Bolle-Supermärkte gehörten in West-Berlin zum Alltag. Auch in Kreuzberg 36, direkt am Görlitzer Bahnhof, klingelte das Bolle-Männchen mit seiner Glocke. Bis zum 1. Mai 1987. Im Zuge der Demonstration haben Chaoten den Einkaufsladen gestürmt, geplündert und abgebrannt. Es war der Beginn der gewaltbereiten 1.-Mai-Demos in Kreuzberg.

Die Bolle-Ruine blieb lange stehen, dann war der Eckplatz leer, heute befindet sich auf dem Grundstück die Omar-Ibn-Al-Khattab-Moschee.

Hotel Berolina

Das ikonische Kino International kennt jeder Berliner. Ein Prachtbau aus DDR-Zeiten, in dem der SED-Staat wichtige Premieren feierte und auch heute noch cineastische Sternstunden stattfinden.

Bis 1996 stand direkt dahinter der 13-geschössige Kasten des Hotels Berolina, laut Selbstaussage war es das einzige Hotel in der Karl-Marx-Allee, deren Geschichte wir hier erzählen. Errichtet wurde es in den Jahren 1961 bis 1963, als man sich vom Zuckerbäckerstil am Prachtboulevard schon verabschiedet hatte.

Das Haus mit 375 Zimmern und einem Restaurant für 200 Gäste stand unter Denkmalschutz, was aber die neuen Eigentümer nicht störte, 1996 ließen sie es abreißen. An gleicher Stelle steht dort heute ein ähnlich klobiger Kasten, in dem sich das Rathaus Mitte befindet.

Verschwundene Gebäude in Berlin: DDR-Außenministerium

Offiziell hieß es Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR. Das DDR-Außenministerium entstand im Rahmen des Wettbewerbs „sozialistische Neugestaltung des Berliner Stadtzentrums“. Ein Architektenteam um Josef Kaiser entwarf Mitte der 1960er-Jahre das Siegerprojekt. 145 Meter lang und 44 Meter hoch triumphierte das gewaltige Bürogebäude über der Friedrichswerderschen Kirche und der innerstädtischen Spree.

1995 wurde das Ministerium abgerissen, weil man den Schinkelplatz neu gestalten wollte, und so richtig passte der Bau nicht mehr ins neue Berlin. Viele Tränen, wie etwa beim Palast der Republik, wurden nach dem Verschwinden des Kastens aber nicht vergossen.

Grundkreditbank an der Budapester Straße

Nicht nur repräsentative Bauten des Sozialismus traf die Abrissbirne der Stadtplaner und Investoren. Auch eine Bank im tiefsten Westen der Stadt wurde platt gemacht, weil sie nicht mehr ins Konzept passte. Die angerundete Zentrale der Berliner Volksbank türmte sich bräunlich und verglast an der Budapester Straße.

Nur gut 30 Jahre stand das Bürogebäude auf dem prominenten Grundstück zwischen Zoo, Aquarium und Breitscheidplatz. 2019 wurde es abgerissen, ein Investor ließ an der Stelle „The Westlight“, ein Bürohaus mit silbriger Fassade, errichten.

Verschwundene Gebäude in Berlin: Schimmelpfeng-Haus am Breitscheidplatz

Ab 1960 und bis 2009 prägte das Schimmelpfeng-Haus die City West. Das Bürohaus über der Kantstraße stand am Ende der Blickachse, wenn man vom Breitscheidplatz in Richtung Bahnhof Zoo schaute. Besonders schön war es nicht, aber durch und durch West-Berlin.

Ab 2009 wurde eines der markantesten Gebäude in (West) Berlin abgerissen, heute stehen an der Stelle zwei Hochhäuser. Das 118 Meter hohe „Zoofenster“ und die ebenfalls 118 Meter hohe „Upper West“.

- Teil 1 unserer Liste der Gebäude, die nicht mehr existieren, findet ihr hier.

Ein Blick in die Zukunft der Stadt: Bauvorhaben, die Berlin verändern werden. Geschichten von geplatzten Träumen: Bauvorhaben, die in Berlin nicht verwirklicht worden sind. Mit den großen Auftritten ist es vorbei: Legendäre Berliner Konzertorte, die nicht mehr existieren. Manches, was verschwunden war, kehrt dann doch wieder zurück: Wir zeigen euch rekonstruierte Gebäude in Berlin. Aber wie wurde man die Gebäude los? 12 Sprengungen und Fotos vom Abriss seht ihr hier. Noch mehr zu Baukunst und zum Stadtbild findet ihr in unserer Architektur-Rubrik.